Auf Basis einer intensiven Literaturrecherche und mit Hilfe von ExpertInnengesprächen ergründen wir, wie sich unser Essverhalten im Laufe des Lebens verändert, wie wir uns leistungsfähig und psychisch ausgeglichen halten können und mit welchen Strategien wir unser Essverhalten proaktiv gestalten können. Zudem wird ergründet, wie Essstörungen und Adipositas durch vielfältige Einflüsse entstehen können. Außerdem wird deutlich, wie stark unser Darmmikrobiom und unser Essverhalten voneinander abhängen – eine komplexe Beziehung, denn das Darmhirn heißt aus gutem Grund so.

Klar zeigt sich, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, unser Essverhalten in eine gesündere Richtung zu lenken. Achtsamkeit und eine bewusste Ernährung fördern das Verständnis für das Zusammenspiel von Psyche und Essverhalten.

Die Basics unseres Essverhaltens: was du wissen solltest

Warum und was essen wir?

Um richtig zu funktionieren, sprich um alle Körperfunktionen aufrecht zu erhalten, braucht unser Körper Energie. Diese Energie holen wir uns aus Nährstoffen – und wiederum aus dem, was wir essen. Was auf unserem Teller landet, entscheiden wir jedoch nicht nur aus unserem körperlichen Bedarf heraus, sondern auch aufgrund psychischer und individueller Faktoren. Dazu zählen Vorstellungen und Präferenzen, die sich im Laufe unseres Lebens entwickeln. Diese sind flexibel und deshalb von Mensch zu Mensch verschieden. Sie können nach selbst gesteckten Zielen wie einer „gesunden“ Ernährung oder einer bestimmten Körperform ausgerichtet sein. Aber auch die Konditionierung macht einen Unterschied – etwa, wenn Essen an bestimmte Dinge gekoppelt ist. Dann dienen Gewohnheiten, Aktivitäten oder Uhrzeiten als Reize, die wir automatisch mit Essen verbinden. Oft spielen auch Lebensmittelvorlieben eine bedeutende Rolle bei der Auswahl der Lebensmittel. Psychische Faktoren entscheiden, wie wir unsere Ernährung und Lebensmittel wahrnehmen.

Die Zusammensetzung unseres Essens beeinflusst, was wir essen, so zum Beispiel der Gehalt an Kohlenhydraten und Fetten und damit auch der Energiegehalt unserer Nahrung. Nicht nur, weil sie unsere Wahrnehmung des Geschmacks verändern können, sondern auch, weil sie beeinflussen, wie der Körper die aufgenommene Nahrung verarbeitet und wie schnell oder langsam Energie bereitgestellt wird. Während Kalorien aus Kohlenhydraten direkt den Blutzuckerspiegel erhöhen, sorgen Fette und Proteine für eine langsamere, gleichmäßigere Freisetzung von Energie. Diese unterschiedlichen Prozesse wirken sich nicht nur auf den Stoffwechsel, sondern auch auf unser Hungergefühl und die Reaktion des Körpers auf die Nahrungsaufnahme aus.

Umgekehrt beeinflusst auch unsere Ernährung auf verschiedene Weise unser Denken und unsere Entscheidungen. Studien zeigen, dass der Gehalt und das Verhältnis von Proteinen und Kohlenhydraten nicht nur Stoffwechsel und Blutzuckerspiegel, sondern auch psychische Prozesse und Entscheidungsfindungen prägen können.

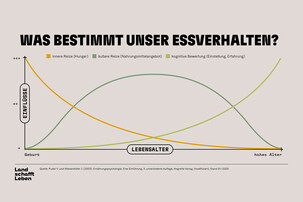

Doch egal, woran wir uns orientieren und wie wir es bisher gemacht haben: Unser Essverhalten ist nicht in Stein gemeißelt – es wurde im Laufe des Lebens erlernt und kann deshalb jederzeit angepasst werden. Unsere Ernährung wird von zahlreichen Einflüssen geprägt, die sich im Laufe unseres Lebens verändern können. Das sogenannte „Dreikomponentenmodell“ von Pudel und Westenhöfer beschreibt drei Hauptfaktoren, die unser Essverhalten bestimmen: innere Signale wie Hunger und Sättigung, äußere Einflüsse wie das Angebot an Lebensmitteln und unsere persönlichen Einstellungen zum Essen.

- Innenreize: In der frühen Kindheit wird die Nahrungsaufnahme hauptsächlich durch sogenannte Innenreize gesteuert. Diese kommen, wie der Name schon sagt, aus dem Inneren, also aus unserem Körper selbst. Damit sind Hunger, Durst und Sättigung gemeint – sie werden auch Primärbedürfnisse genannt. Bevor mit zunehmendem Alter andere Einflüsse hinzukommen, orientiert sich unser Essverhalten nach der Geburt hauptsächlich an diesen inneren Signalen.

- Außenreize: Bereits im Kindes- und Jugendalter beginnen Außenreize, die sogenannten Sekundärbedürfnisse, eine immer bedeutendere Rolle zu spielen. Diese stammen aus der Umwelt der jeweiligen Person. Dazu zählen das Nahrungsangebot, die soziale Umgebung und auch kulturelle Gepflogenheiten.

- Einstellungen: Aus den immer stärker werdenden Außenreizen entwickeln sich nach und nach auch kognitive Einstellungen. Das sind gedankliche Bewertungen von Ernährung und Lebensmitteln. Diese werden durch persönliche Erfahrungen, unsere Erziehung sowie äußere Faktoren wie gesellschaftliche Normen oder auch Werbeinhalte beeinflusst. Sie entstehen also im Rahmen des Sozialisierungsprozesses. Je älter wir werden, desto wichtiger werden auch die Gründe hinter unserem Essverhalten. Werte spielen nun eine immer größere Rolle.

Zusammenfassend verdeutlicht das Modell, dass unsere Ernährung auf einem komplexen Zusammenspiel von Innen- und Außenreizen sowie kognitiven Einstellungen basiert. In der frühen Kindheit dominieren Innenreize, doch im Laufe des Lebens gewinnen Außenreize und die persönliche Einstellung an Einfluss. Letztendlich wirken alle drei Faktoren in unterschiedlicher Gewichtung zusammen und bestimmen so unsere Entscheidungen. Aber was prägt eigentlich unser Essverhalten von Grund auf, und wie entstehen unsere Vorlieben?

Was prägt unser Essverhalten in der Kindheit?

Die Prägung des Essverhaltens startet bereits im Mutterleib und setzt sich auch postnatal, also nach der Geburt, fort. Bei Menschen ist die Neigung zu süßem Geschmack angeboren. Jedes Neugeborene bringt also eine natürliche Vorliebe für Süßes mit, was laut Wissenschaft ein Überbleibsel der Evolution ist. Früher war der süße Geschmack ein Hinweis auf energiereiche Nahrung – beispielsweise bei Früchten. Lebensmittel mit süßem Geschmack galten zudem als „sicher“, da es keine natürlich süß schmeckenden Lebensmittel gibt, die giftig sind. So wurde durch die Vorliebe für Süßes gleichzeitig eine ausreichende Energieaufnahme sichergestellt und die Überlebenschance erhöht.

Der süße Geschmack findet sich bereits in unserem allerersten Lebensmittel wieder – der Muttermilch. Das liegt an der Laktose, dem Milchzucker, denn davon enthält Muttermilch mehr als Kuhmilch. Aber auch flaschengefütterte Babys machen ähnliche Erfahrungen mit dem Süßgeschmack, denn Säuglingsnahrung ähnelt Muttermilch. Gestillte Babys erhalten über die Nahrung etwas mehr Milchzucker als jene, die mittels Milchpulvernahrung ernährt werden. Die genaue Süße hängt von der individuellen Zusammensetzung der Muttermilch oder der jeweiligen Säuglingsnahrung ab. Muttermilch ist optimal an die Bedürfnisse des Säuglings angepasst, gut verdaulich, hygienisch einwandfrei und fördert die emotionale Bindung durch den Kontakt während des Stillens. Flaschenmilch stellt eine standardisierte Alternative dar, die für Mütter, die aus individuellen Gründen nicht Stillen können oder wollen, zur Verfügung steht. Langfristig wird Stillen mit einem geringeren Risiko für Adipositas assoziiert.

Nach der Geburt wirkt sich das Stillen auf die Prägung des Essverhaltens aus: Muttermilch enthält in niedriger Konzentration die Geschmacksstoffe der Lebensmittel, die die Mutter isst, und ist dadurch geschmacklich vielseitiger als Flaschenmilch. Da gestillte Kinder daher in der Regel einer größeren Vielfalt an Geschmäckern ausgesetzt werden, entwickeln sie später meist eine geringere Abneigung gegenüber neuen Speisen (Neophobie). Es wird vermutet, dass die Geschmacksstoffe in der Muttermilch einen Einfluss auf die späteren Geschmackspräferenzen des Kindes haben, auch wenn dies aufgrund der geringen Konzentration nicht sicher belegt ist.

Süß ist quasi in die Wiege gelegt, bitter dafür schwierig. Da die Ablehnung bitterer Lebensmittel eine Art evolutionärer Schutzmechanismus ist, erkennen wir bittere Geschmäcker oft schon in geringen Mengen – mit dem Sinn, uns vor potenziell gefährlichen, giftigen Pflanzen zu schützen. Die Akzeptanz bitterer pflanzlicher Lebensmittel wird jedoch auch durch die menschliche Genetik, das Geschlecht und das Alter des Individuums beeinflusst. Kinder stehen bitteren Lebensmitteln zunächst meist skeptisch gegenüber. Da viele bittere Lebensmittel oft eine grüne Farbe haben, lehnen Kinder auch grünen Speisen zunächst häufig ab.

Viele der bitteren Stoffe in Pflanzen wurden durch Züchtung oder spezielle Entbitterungs-Prozesse bei pflanzlichen Lebensmitteln entfernt. Beim Kürbis zum Beispiel wurden die Bitterstoffe, sogenannte Cucurbitacine, gezielt herausgezüchtet - nicht nur, um diese giftigen Stoffe loszuwerden, sondern auch um den Geschmack milder und damit für den Menschen angenehmer zu machen. Zierkürbisse hingegen enthalten meist viele Bitterstoffe.

Zu Recht reagieren Menschen skeptisch auf den Geschmack der Zierkürbisse, denn viele gelten auch heute noch als potenziell giftig und sollten nicht gegessen werden. So stehen auch Kinder während ihrer neophoben Phase bitteren Lebensmitteln zunächst skeptisch gegenüber, immerhin standen diese lange unter Verdacht gefährlich und damit ungenießbar zu sein. Auch, wenn sich bei der Sicherheit der Lebensmittel sehr viel weiterentwickelt hat, so steckt es gewissermaßen immer noch in den menschlichen Genen, vorsichtig zu sein.

In der Psychologie gibt es einen Begriff, der die Angst oder Abneigung vor Neuem beschreibt – die sogenannte Neophobie. Umgelegt auf Lebensmittel bedeutet das: eine Angst zu verspüren, wenn man neue Lebensmittel kosten soll. Menschen, die eine Lebensmittel-Neophobie haben, scheuen sich also davor, ihnen unbekanntes Essen zu probieren.

Im Kindesalter haben Menschen einen gewissen Schutzmechanismus, der sie vor potenziell gefährlichen Lebensmitteln bewahren soll. Vor allem im Alter von zwei bis sechs Jahren zeigen 50 bis 75 Prozent aller Kinder neophobes Verhalten, das sich aber meist von selbst wieder legt.

Die Neophobie beginnt im Kleinkindalter und verstärkt sich bis zum Schuleintrittsalter. Ist diese Angst stark ausgeprägt und verschwindet nicht von selbst wieder, kann sie im schlimmsten Fall zu einer mangelnden Versorgung mit Nährstoffen führen. Dem entgegenwirken können erwachsene Bezugspersonen. Am besten gelingt das, indem man selbst ein gutes Vorbild ist und außerdem Kindern bereits früh eine breite Palette an Lebensmitteln wiederholt anbietet.

Nicht nur bittere, sondern auch grüne Lebensmittel werden oft vorschnell als „giftig“ oder „ungenießbar“ angesehen, da grüne Pflanzenteile in der Natur häufig nicht essbar sind. Ein Beispiel dafür sind grüne und keimende Stellen an Kartoffeln, die auf die Bildung von Solanin hinweisen – einer giftigen Substanz, die in bestimmten Nachtschattengewächsen wie Kartoffeln und Tomaten vorkommt, insbesondere in ihren grünen oder unreifen Teilen.

Ebenso enthalten beispielsweise die grünen Blätter des Rhabarbers viel Oxalsäure, die in höheren Konzentrationen ebenfalls giftig ist. Brokkoli ist ein typisches Beispiel für ein bitteres und grünes Lebensmittel, das viele Kinder aufgrund seines Geschmacks und seiner Farbe nicht mögen. Mit dem richtigen Lebensmittelwissen lässt sich jedoch leicht erkennen, welche Pflanzen genießbar und zudem nährstoffreich sind. Mehr dazu findest du bei unseren umfassenden Lebensmittelreports.

Ernährungserziehung

Ernährungserziehung spielt eine wichtige Rolle und kann das Ernährungsverhalten nachhaltig verändern. Im Idealfall kann sie dazu beitragen, das Verständnis für das eigene Ernährungsverhalten zu stärken. Sie umfasst praxisnahe Ansätze wie das Vorleben gesunder Essgewohnheiten durch Erwachsene, das Einbeziehen von Kindern in die Zubereitung von Mahlzeiten, das behutsame Heranführen an verschiedene Geschmacksrichtungen sowie die Förderung einer positiven Essatmosphäre. Diese Methoden werden von Eltern, Lehrkräften und anderen Bezugspersonen genutzt, um das Essverhalten von Kindern nachhaltig in Richtung gesunder Gewohnheiten zu fördern.

Häufig und meist unbewusst greifen Eltern zu Hause allerdings auch auf Methoden zurück, die kurzfristige Erfolge versprechen, wie etwa die Verwendung von Essen zur Beruhigung oder die Androhung negativer Konsequenzen bei unerwünschtem Verhalten beim Essen oder bei der Verweigerung von Speisen. Ebenso werden Kinder oft gedrängt, bestimmte als gesund geltende Lebensmittel zu essen, während ungesunde Speisen teilweise verboten werden. Extreme gibt es aber auch in die andere Richtung. Etwa wenn Kindern nur ungesunde Lebensmittel vorgesetzt werden und sie damit gar keine Möglichkeit haben, sich gesünder zu ernähren.

Solche Strategien können aus verschiedenen Gründen problematisch sein. Sie erhöhen nicht nur das Risiko für ein ungesundes Körpergewicht, sondern können auch zur Entwicklung eines gestörten Essverhaltens beitragen. Indem sie ein ausgewogenes und genussvolles Essverhalten vorleben, können Erwachsene stattdessen als positive Vorbilder wirken. Denn egal, was Kindern in der Theorie erzählt wird, in erster Linie wird das nachgeahmt, was sie tagtäglich von ihren Bezugspersonen mitbekommen.

Besonders wichtig ist hier das Beobachtungslernen. Kinder lernen, indem sie ihre Vorbilder beobachten und in Folge imitieren. Auch der soziale Aspekt der Nahrungsaufnahme spielt eine bedeutende Rolle: Eltern können die Ernährungsgewohnheiten ihrer Kinder nachhaltig prägen, indem sie gesunde Routinen etablieren. Ist beispielsweise Salat fester Bestandteil jedes Abendessens, entwickeln Kinder die Gewohnheit, gesundes Essen als selbstverständlich zu sehen. Mit der Zeit gewöhnen sie sich an diese Regelmäßigkeit und beginnen früher oder später, selbst danach zu verlangen – einfach, weil es zu ihrer Normalität gehört. Werden solche Muster vorgelebt, haben sie einen starken positiven Einfluss auf die Einstellung der Kinder zu Lebensmitteln, die sie später auch ins Erwachsenenleben mitnehmen.

Um Kindern neue Lebensmittel näherzubringen und die Geschmacksentwicklung zu unterstützen – egal ob grün, bitter oder nichts von beidem – können konkret folgende Strategien helfen:

- Geduld und Wiederholung: Um neue Geschmäcker zu akzeptieren, benötigt es viele Versuche. Ein Lebensmittel sollte mindestens zehn Mal angeboten werden, um die Chance zu erhöhen, dass es angenommen wird.

- Bekanntes mit Neuem kombinieren: Geschmäcker, die abgelehnt werden, mit bereits bekannten und akzeptierten Lebensmitteln kombinieren. Beispielsweise kann Kartoffelpüree auch Kohlrabi beigemischt werden.

- Geschmacksvielfalt fördern: verschiedene Zubereitungsarten ausprobieren, zum Beispiel dünsten, roh essen oder in unterschiedlichen Gerichten wie Nudelsaucen, Suppen oder Strudel verarbeiten. Spinat kann man etwa nicht nur in cremiger Form servieren, sondern ihn in Knödeln, Nockerln oder Palatschinken verstecken oder mit Spinatblättern auf Pizza und in Burger experimentieren.

- Kinder aktiv einbeziehen: beim Einkaufen und Kochen mithelfen lassen, um Interesse und Neugier für Essen zu wecken.

- Vorbildfunktion: Kinder orientieren sich an den Essgewohnheiten ihrer Eltern. Die gewünschten Lebensmittel im eigenen Speiseplan einbauen und auch zu genießen, kann die Akzeptanz fördern.

Ist unser Essverhalten fix oder flexibel?

Es gibt verschiedene Theorien, die erklären, wie sich unser Essverhalten entwickelt. Dazu zählen die zwei Ansätze des „Mere-Exposure-Effekts“ und der „spezifisch-sensorischen Sättigung“. Der „Mere-Exposure-Effekt“ beschreibt eine Affinität für jene Lebensmittel, die wir immer wieder probieren. Dieses wiederkehrende Angebot von Geschmackseindrücken trägt allmählich zur Ausbildung von Vorlieben bei. Die „spezifisch-sensorische Sättigung“ besagt, dass wir mit der Zeit eine Abneigung gegen Lebensmittel entwickeln, die wir ständig zu uns nehmen. Dies hat den Sinn, einem Nährstoffmangel vorzubeugen. Der Übergang zwischen dem „Mere-Exposure-Effekt“ und der „spezifisch-sensorischen Sättigung“ ist fließend: Während der „Mere-Exposure-Effekt“ dazu beiträgt, dass vor allem bekannte Lebensmittel bevorzugt gegessen werden, sorgt die spezifisch-sensorische Sättigung dafür, dass eine zu einseitige Ernährung vermieden wird. Diese beiden Mechanismen arbeiten zusammen, um die Sicherheit bei der Lebensmittelauswahl zu erhöhen und gleichzeitig das Risiko einer Unterversorgung mit essenziellen Nährstoffen zu minimieren.

Unser Verhältnis zum Essen wird von vielen Gewohnheiten und Entscheidungen geprägt. Wir entscheiden uns mehrmals täglich, was wir essen – ob selbstgekochtes Essen, Fertiggerichte, Fast Food oder Süßes. Unser Essverhalten wird oft durch verschiedene Gründe bestimmt – darunter Hunger oder Emotionen wie Langeweile, Lust oder Frust. Auch die Art und Weise, wie wir essen, spielt eine Rolle. Ob wir hastig und abgelenkt oder bewusst essen und unsere Mahlzeiten genießen, macht einen großen Unterschied. Ort und Zeitpunkt des Essens sind ebenso entscheidend: Wir essen vielleicht bei Tisch, vor dem Fernseher, in der Kantine oder aber im Gehen unterwegs, zu festen Zeiten oder unregelmäßig, auch zwischendurch oder spät in der Nacht. All diese Faktoren prägen nicht nur unser Essverhalten, sondern auch unsere allgemeine Einstellung zur Ernährung im Alltag.

All das zeigt: Unser Essverhalten ist nicht in Stein gemeißelt. Unabhängig davon, wie lange bestimmte Muster bereits bestehen, welche Vorgeschichte wir haben oder wie alt wir sind – es ist nie zu spät, neue Essgewohnheiten zu entwickeln. Mit Geduld, Offenheit und einem bewussten Umgang mit Lebensmitteln lässt sich das eigene Essverhalten jederzeit positiv verändern. Studien zeigen, dass es im Durchschnitt 66 Tage dauert, um eine neue Gewohnheit zu etablieren – wobei die Dauer individuell stark variieren kann. Die Flexibilität unseres Gehirns und Körpers erlaubt aber in jedem Fall, neue Wege zu gehen und eine gesündere Beziehung zum Essen zu etablieren – Mahlzeit für Mahlzeit.

Wie unterscheidet sich Hunger von Appetit und Sättigung von Sattheit?

Allgemein wird Hunger als jenes Gefühl verstanden, das das körperliche Verlangen nach Nahrung beschreibt. Man spricht daher auch von körperlichem Hunger, biologischem Hunger oder auch „Zellhunger“. Damit ist der tatsächliche Hunger gemeint, bei dem die Zellen uns signalisieren, dass ein Bedarf an Energie und Nährstoffen besteht.

Das Hungergefühl ist Teil der menschlichen Triebsteuerung. Dahinter liegen komplexe Prozesse im menschlichen Gehirn. Sie lösen das Hungergefühl aus, steuern unser Essverhalten und lassen anschließend das Hungergefühl wieder aussetzen.

Wenn unser Magen knurrt, kann das ein Hinweis darauf sein, dass er leer ist. Wenn er leer ist, bewegt sich dort nämlich Luft. Geräusche im Bauchraum entstehen immer durch Bewegung von Luft, Flüssigkeiten und Gasen im Magen. Allerdings können sich auch Verdauungsgeräusche ähnlich anhören, wenn der Magen gefüllt ist.

Je bewusster man sich mit den Signalen des eigenen Körpers auseinandersetzt, desto eher kann man seine Botschaften mit der Zeit entschlüsseln. Was im Bereich Essen der Hunger ist, ist beim Trinken der Durst. Hunger und Durst sind eng miteinander verbunden und fühlen sich im Alltag oft ähnlich an. Deshalb ist es nicht immer leicht, sie voneinander zu unterscheiden. Durst entsteht bei Flüssigkeitsmangel und äußert sich meist intensiver, da der Körper bei Wassermangel schneller in einen kritischen Zustand geraten kann.

Hunger in anderem Kontext

Umgangssprachlich können wir auch hungrig nach Dingen wie Liebe oder sozialer Zuwendung sein. Nur, wenn es sich um körperlichen Hunger beziehungsweise Zellhunger handelt, ist Essen eine sinnvolle Lösung. In allen anderen Fällen sollten wir uns bewusst machen, was uns zum Essen verleitet und welches Bedürfnis.

Da unsere Gefühlswelt und unser Essverhalten eng miteinander verbunden sind, ist Essen immer mit Emotionen verknüpft. Wird Essen jedoch gezielt zur Emotionsregulierung eingesetzt, etwa um negative Gefühle zu lindern oder zu verdrängen, wird die Grenze des „normalen“ emotionalen Essens überschritten. In solchen Fällen wird Essen als Mittel eingesetzt, um emotionale Bedürfnisse zu kompensieren. Das kann langfristig zu ungesunden Essgewohnheiten führen.

Im Gegensatz zu Hunger beschreibt Appetit die Lust, ein bestimmtes Lebensmittel oder eine bestimmte Geschmacksrichtung zu essen. Appetit ist also eine Art von Motivation, ein bestimmtes Lebensmittel oder Gericht zu verzehren. Stellvertretend für den Appetit kann auch der Begriff „Gusto“ verwendet werden. Dieses Verlangen nach bestimmten Lebensmitteln oder Geschmacksrichtungen wird durch äußere Reize wie beispielsweise Gerüche oder emotionale Faktoren wie Langeweile, Stress oder Essen zur Belohnung ausgelöst. So werden etwa hübsch angerichtete oder besonders schmackhafte Speisen dann auch ohne Hunger gegessen – sondern aus reinem Appetit. Ein sensibles Gespür für den eigenen Appetit kann helfen, besser einzuschätzen, ob der Körper tatsächlich Nährstoffe benötigt oder andere Einflüsse das Verlangen auslösen. Dabei variiert unser Bedarf an Nährstoffen von Tag zu Tag, sowohl in Menge als auch in Art – ein Aspekt, der oft übersehen wird, wenn Essensportionen starr festgelegt werden. In Einrichtungen wie Schul- oder Bürokantinen sind jedoch häufig genau solche fixen Portionsgrößen die Regel.

Sättigung vs. Sattheit

Sättigung und Sattheit sind zwei verschiedene Dinge. Was die meisten von uns kennen, ist der Begriff „satt“, von dem wir sprechen, wenn wir genug gegessen haben.

Sättigung ist der Oberbegriff für jene körperlichen Vorgänge, die uns signalisieren, dass wir die Nahrungsaufnahme stoppen sollen. Bereits mit dem ersten Bissen setzt ein langsamer Prozess der Sättigung ein. Das Sättigungsgefühl nimmt dann während des Essens zu. Dabei wirken verschiedene Signale aus dem Magen und dem Verdauungssystem, die dem Gehirn mitteilen, dass der Körper genug Energie aufgenommen hat. Am Ende der Mahlzeit ist dieses Gefühl stark genug, um die Nahrungsaufnahme zu beenden. Kauen und Schlucken tragen zur Sättigung bei, denn bei diesen Vorgängen werden weitere Sättigungssignale an das Gehirn gesendet.

Sattheit hingegen ist jener Zustand nach Beendigung der Nahrungsaufnahme, der bis zum Auftreten erneuter Hungergefühle anhält.

Was passiert während der Sättigung im Körper?

Beim Essen sendet der Magen über Dehnungsrezeptoren in der Magenwand Sättigungssignale an das Gehirn. Im Detail funktioniert das so: Bei der Nahrungsaufnahme dehnt sich der Magen und die Nervenfasern unserer Magenwand werden aktiviert. Diese Informationen werden an den Hypothalamus weitergeleitet. Das ist jener Bereich im menschlichen Zwischenhirn, der als „Schaltzentrale“ des Körpers fungiert. Von dort aus wird die Information an andere Hirnareale weitergegeben – und zwar an jene, die für das Gefühl der Sättigung zuständig sind.

Unsere Sättigung wird auch durch die Konsistenz der aufgenommenen Nahrung beeinflusst. Essen mit dem gleichen Energie- und Nährstoffgehalt wirkt in flüssiger Form etwa weniger sättigend als in fester. Beispielsweise sättigt uns Obst in seiner ursprünglichen Form mehr als vermixt in einem Smoothie. Da wir uns bei Aufnahme flüssiger Nahrung weniger satt fühlen konsumieren wir davon auch bis zu einem Drittel mehr – sowohl vom Volumen als auch vom Energiegehalt.

Die Sättigung wird auch durch verschiedene Hormone beeinflusst. Diese sind entweder vor, während oder nach der Nahrungsaufnahme aktiv. Vor dem Essen wird das Hungerhormon Ghrelin im Magen produziert und stimuliert uns, zu essen – ganz besonders im Fastenzustand, wenn etwa mehrere Stunden oder gar Tage nichts gegessen wurde. Während der Nahrungsaufnahme steigt dann der Gehalt an Hormonen in unserem Blut an. Im Darm wird das Hormon Cholezystokinin (CCK) gebildet, das Sättigungsinformationen an unser Gehirn überträgt. Leptin, unser Sättigungshormon, wirkt bei gesunden Menschen langfristig auf die Balance zwischen Hunger und Sättigung. Es ist nicht spezifisch von der Mahlzeit abhängig, sondern vermehrt von der Fettmasse. Ein hoher Leptinspiegel signalisiert dem Gehirn, dass ausreichend Fettreserven vorhanden sind, was das Hungergefühl reduziert. Sinkt der Leptinspiegel, wird der Appetit gesteigert. Der Grad der Sättigung hängt von der Ausschüttung der Hormone ab. Diese ist wiederum von der Kombination der Nährstoffe als auch der Menge des verzehrten Essens abhängig, die den Füllstand des Magens bestimmt.

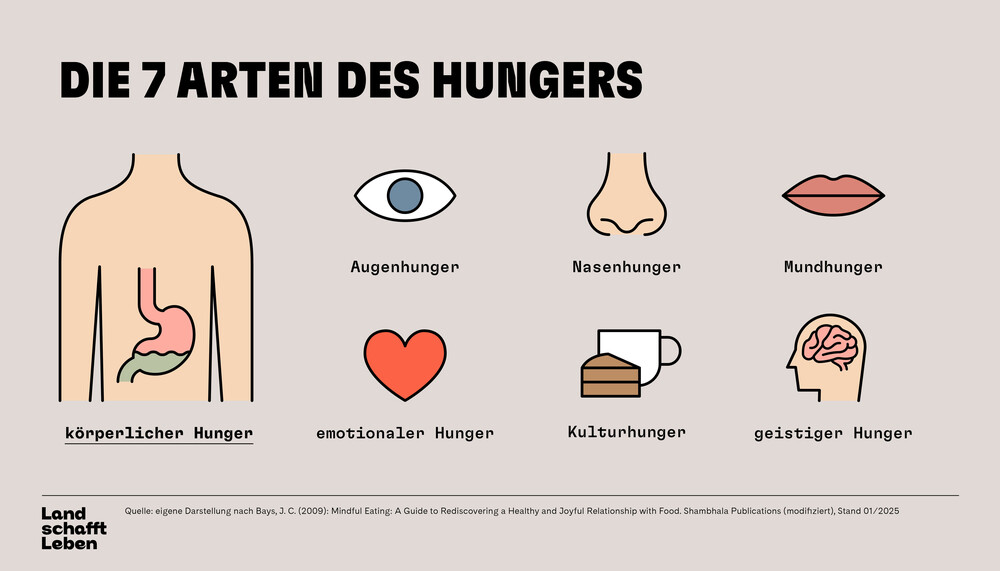

Die sieben Arten des Hungers

Hunger ist nicht gleich Hunger. Das Konzept der Hungerarten umfasst nicht nur den physischen, echten Hunger, sondern auch Arten von „Hunger“, die durch Appetit, also äußere Reize, emotionale Faktoren oder sensorische Eindrücke ausgelöst werden. Der Grund, warum auch diese anderen sechs Arten als „Hunger“ bezeichnet werden, liegt in ihrer Verbindung zu dem inneren Impuls oder Wunsch, etwas zu essen – selbst, wenn kein körperlicher Bedarf besteht.

Diese Einteilung hilft, die unterschiedlichen Auslöser bewusst wahrzunehmen und zwischen physischem Bedarf und anderen Impulsen zu unterscheiden. Jeder Hungerart liegt ein bestimmtes Bedürfnis zugrunde. Daraus kann sich eine Unterscheidung in folgende sieben Arten des Hungers ergeben:

- Augenhunger entsteht, wenn wir etwas optisch Appetitliches sichten – dazu zählen Bilder von Essen aber auch Speisen in ansprechenden Vitrinen oder hübsch aufgemachte Verpackungen.

- Was viele kennen, ist der sogenannte Nasenhunger, der sich dann bemerkbar macht, wenn es in einer Bäckerei gut riecht oder wir den Duft von Pizza wahrnehmen.

- Vom Mundhunger spricht man, wenn unser Mund nach einer bestimmten positiven Empfindung verlangt – etwa nach knusprigen Chips, schmelzender Schokolade oder kühlem Joghurt.

- Haben wir etwa davon gelesen, dass ein Lebensmittel besonders gesund ist, können wir sogenannten geistigen Hunger nach ihm entwickeln.

- Wir verspüren emotionalen Hunger oft dann, wenn wir aus Gefühlen wie Einsamkeit, Traurigkeit, Stress oder auch aus positiven Gefühlen wie Freude essen möchten. Dieser Hunger kann durch soziale Interaktion und Kommunikation während gemeinsamer Mahlzeiten gestillt werden. Bleiben solche sozialen Erlebnisse aus, tritt emotionaler Hunger häufiger auf. Zum emotionalen Hunger zählt auch der Appetit auf Mahlzeiten, die als Belohnung dienen.

- Wenn wir einem Essmuster folgen, das in unserer Gesellschaft verankert ist, etwa der Kuchenjause am Nachmittag, bezeichnet man das als Kulturhunger.

- Zu guter Letzt gibt es den biologischen Hunger, der auch Zellhunger genannt wird. Bei diesem rufen die Zellen quasi nach Nähstoff-Nachschub. Das ist jener Hunger, den wir gemeinhin als „normalen Hunger“ bezeichnen würden.